9月7日(日)、西前小学校で行われた地域防災拠点訓練に参加しました。同校は10の自治会・町内会の地域防災拠点です。朝9時、西前小地域防災拠点運営員会(地域の役員さん)のみなさんを中心に準備を進め、10時前には町内会ごとに参加者が集合。「避難者受け入れ訓練」がスタートしました。運営委員長である西岡会長が本部で人数を確認し、総勢約180名が参加しました。

テントの設置・収納訓練

ピロティで訓練内容の説明を受けた後、体育館へ移動し「テントの設置・収納訓練」を実施。1人用から3~4人用まで、4種類のテントを希望者が設置しました。マニュアルを見ながら順調に設置を完了。屋根付きの「災害対策用プライベートルーム」は授乳室として、屋根なしの「ファミリールーム」は2家族での使用を想定しています。ただし、テントの数や体育館のスペースには限りがあるため、実際には、段ボールによる仕切りの活用も検討されているそうです。

設置後はテントの収納作業へ。これが意外と難しく、うまく畳めず苦戦する場面も。そんな中、若いパパさんが手際よく収納している様子が印象的でした。隣で見守るママさんに「キャンプなどで慣れているのですか?」と伺うと、「昨年の訓練で習得しました」とのこと。小さなお子さんを抱え、不安も多いので、継続して参加されているそうです。隣のテントも一緒に畳み始めたパパさんの姿に、「ああいうのを見ると、やっぱり訓練には参加するものだと思いますね」。非常時こそ、慣れているかどうかが大きな鍵になると実感しました。

テント収納後は、2グループに分かれ「応急給水訓練」と「障害児・者や認知症高齢者への対応ミニ講座」を交替で受講しました。

応急給水訓練

水道局の職員の方から東日本大震災時の給水の様子を写真で紹介いただきながら、給水時の注意点を学びました。

・給水タンクは口の広いものが望ましい(給水時間の短縮のため)

・水が入ると重くなるため、持てるサイズのタンクを用意する

・運搬用のリュックなどは各自で準備する

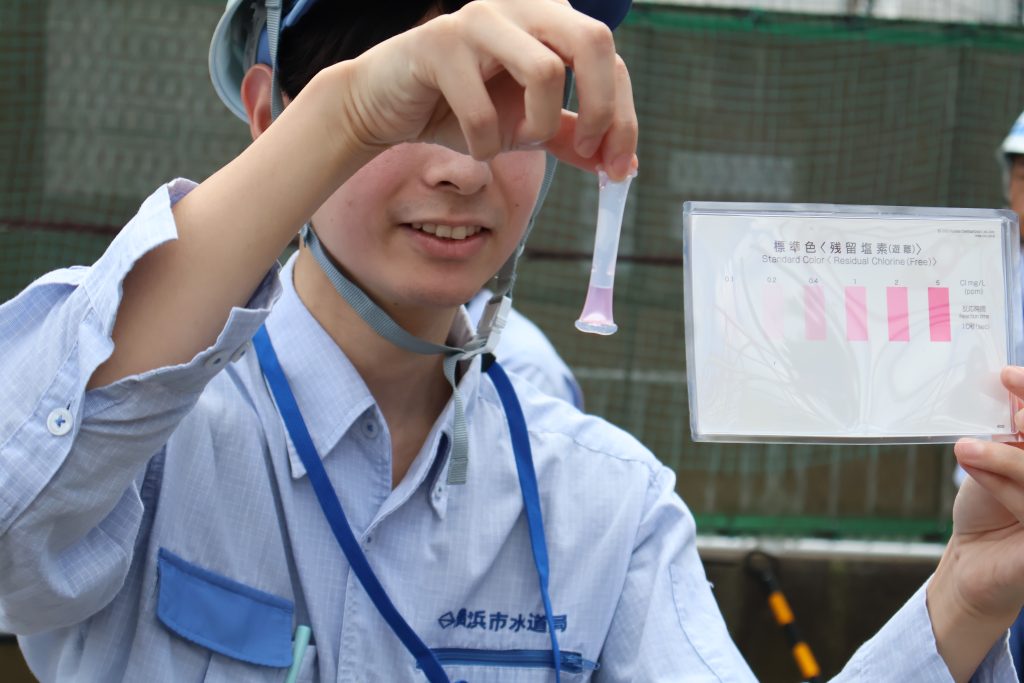

校庭の端では、緊急給水栓の見学も行われました。これは、普段使っている水道管に給水栓を取り付けて水を供給する仕組みです。水圧が高いため、災害時は水道局の職員が設置・水質検査を行い、安全が確認された後に使用可能となります。蛇口は4つのみとなっており、給水に時間がかかることが予想されます。日頃から家庭での備えが重要となり、少なくとも1人1日3ℓ3日分で9ℓ以上の飲料水を備蓄していただくようお願いします。とのご案内もありました。

障害児・者・認知症高齢者への対応ミニ講座

65歳以上の高齢者の4人に1人は認知症と診断されている状況ですが、認知症の方にとって、環境の変化は大きなストレスとなり、徘徊などの行動がみられることもあるため、地域の理解と協力が不可欠です。

避難所のパーテーションには限りがあるため、日頃から顔見知りの関係を築いておくことで、避難所でも安心感を持てるようになります。

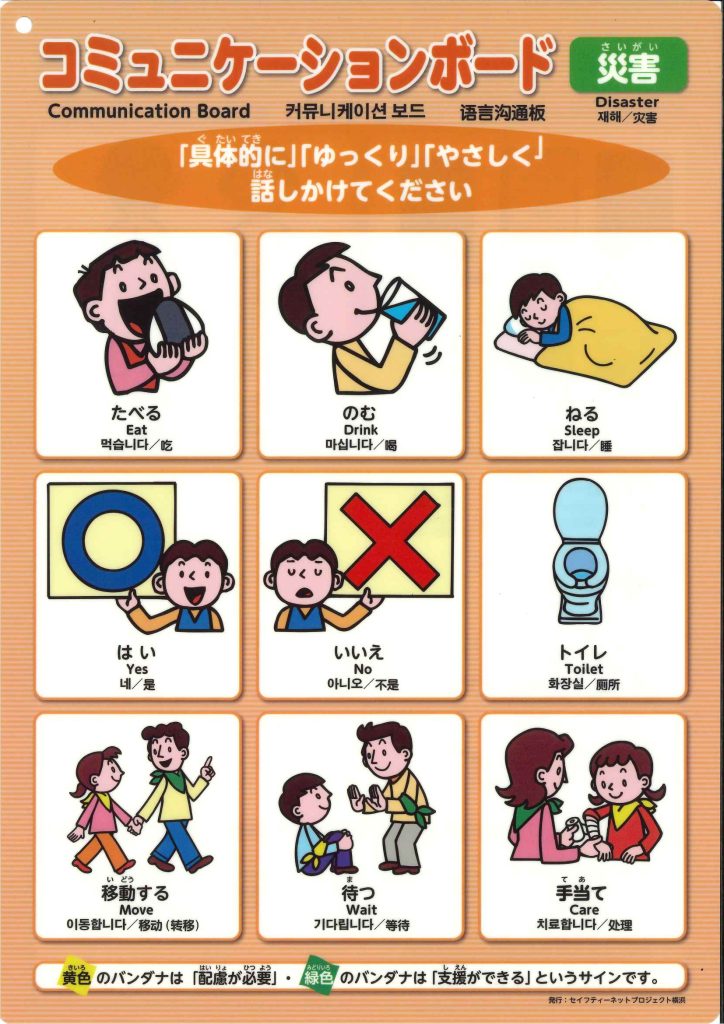

また、自閉症や知的障害等のある方には、絵記号などを使った「コミュニケーション・ボード」が有効とのこと。西区内には障害者手帳を持つ方が4,000人以上いるそうです。こうしたツールも積極的に活用していきたいです。

防災備蓄庫の見学

訓練終了後、防災備蓄庫を見学させていただきました。敷地面積26.73㎡の横長の庫内には、つるはし、のこぎり、大なた、工具、衛生用品、簡易トイレ、ランタン、台車、ヘルメット、メガホン、ジャッキ、車椅子、ブランケットなどが収納されており、水や食料も保管されています。

後日、区の担当者に伺ったところ、地域防災拠点には市から「備蓄食料」が一律で配布されているとのこと。内訳は以下の通りです

・水(350cc) … 2,000缶

・クラッカー … 1,000食

・保存パン … 1,000食

・おかゆ … 460食

・スープ … 220食

・粉ミルク(市販の大サイズ) … 20缶

・液体ミルク(市販の大サイズ) … 24缶

訓練に参加して

訓練に参加して、「もし災害が起きても、自宅で普段と変わらない暮らしができたら、身体も心もずいぶん楽になるのでは」と感じました。そこで、今の自分にできることを考えてみました。

まずは、家の中を整えて、命を守り、けがを防ぐ工夫をすること。そして、水や食料、生活に必要な備品などを備蓄しておくこと。さらに、備蓄したものを日頃から使い慣れておくことで、いざというときにも「いつも通り」に使えるようにしておくこと。

インターネットで調べてみると、屋外避難だけでなく「在宅避難」についても、たくさんの情報が見つかります。ローリングストックなど、気軽に始められる方法も紹介されています。これをきっかけに、食べ慣れたもの、使い慣れたものを少しずつ増やしていこうと思いました。

地域の皆様、行政等関係者の皆様、貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。